【衝撃】精神障害の労災認定、支給件数が初の1,000件超え──過去最多を更新した令和6年度の実態とは

厚生労働省は、令和6年度における「精神障害の労災補償状況に関する集計結果」を公表しました。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59039.html

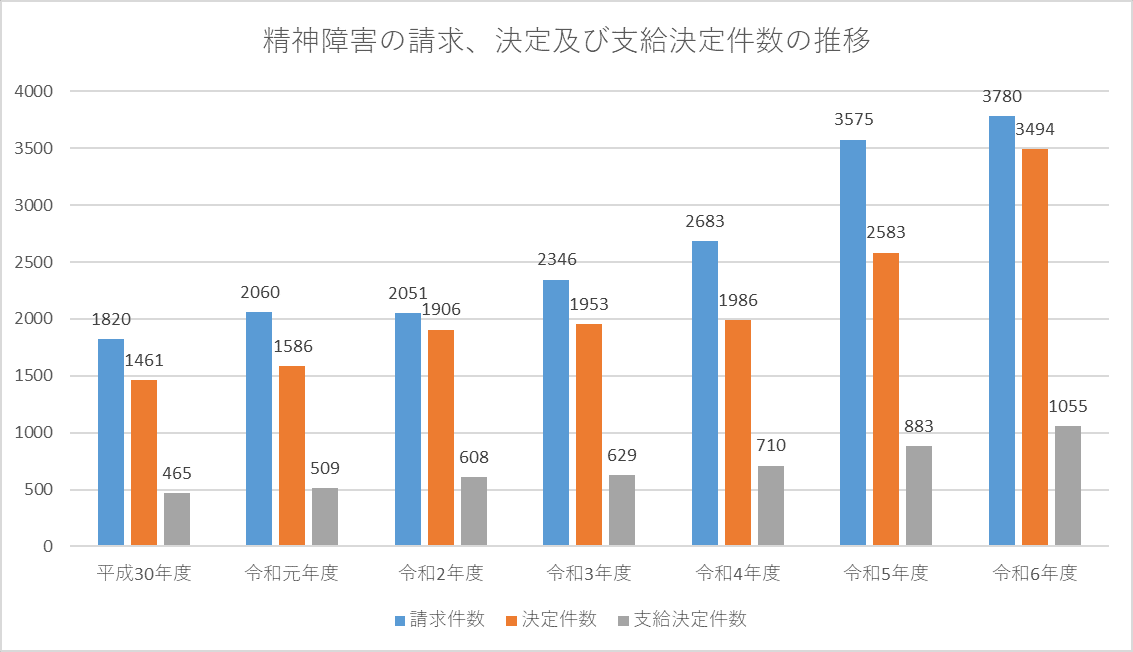

この統計は毎年6月末に発表されており、各年度の請求件数、決定件数(支給・不支給の判断が下された件数)、および支給決定件数(実際に労災と認定された件数)が明らかにされます。令和6年度は、これらすべての項目において過去最多を記録し、特に支給決定件数は初めて1,000件を超えました。

支給決定件数は、コロナ禍前の平成30年度(支給件数465件)と比較すると、2倍以上に増加しています。これは、職場での精神的負荷の高まりだけでなく、精神障害の労災に認定に関する認知度の高まり、労災申請に対するハードルの変化が影響していると考えられます。

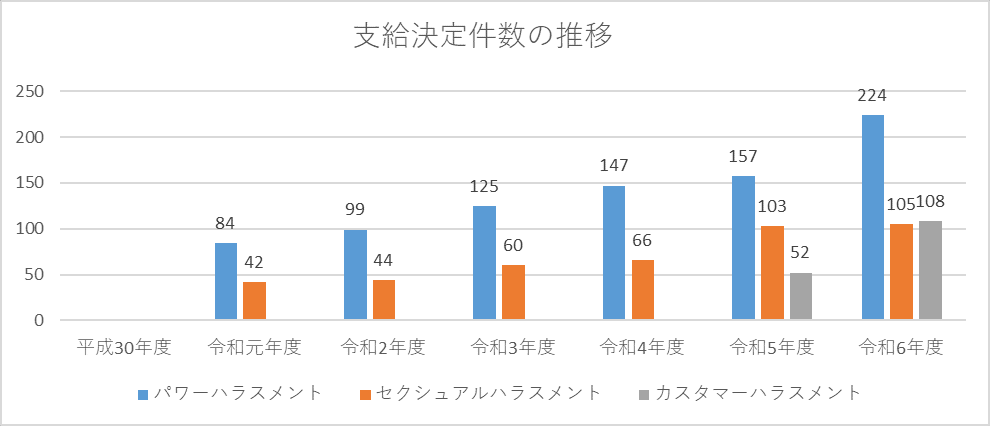

精神障害の労災認定は労働基準監督署において「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」をもとに認定されます。この認定基準では業務による心理的負荷が原因で発病したものであり、かつ業務外の原因による発病でないことが確認されて精神障害による労災として認定されます。業務による心理的負荷は一定の出来事の類型と心理的負荷の強さの対応表によって判定されます。この出来事の類型別に支給件数の推移を見ると、令和元年度に新たに設けられた「パワーハラスメント」が、以降すべての年度で最多となっています。

以上の結果は、パワーハラスメントの防止を定める労働施策総合推進法が2020年6月に成立しており、多くの組織でパワーハラスメント防止を含むハラスメント研修が実施されている事実と矛盾するような結果に思えますが、おそらく現状ではそういった防止策の効果よりもパワーハラスメントに対する認知度の向上による労災申請の増加の方が勢いがあると言えそうです。また、現状実施されているハラスメント研修が受講者のハラスメントに対する認知を向上させているものの、行為者に対しては抑止につながっていない可能性もあります。

さらに注目すべき点は、令和5年度から新たに分類項目として加えられた「顧客や取引先、施設利用者等からの著しい迷惑行為を受けた(いわゆるカスタマーハラスメント)」の支給決定件数が、令和6年度には倍増し、「セクシュアルハラスメント」を上回ったことです。こちらもここ数年のカスタマーハラスメント対策への機運への高まりが労災申請につながった結果と言えそうです。

今後も精神障害の労災認定の請求件数は増加することが考えられます。改めて組織においても現状実施されているパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、カスタマーハラスメントの防止のための施策が果たして実効性のあるものになっているかどうか検証し、実効性の伴うものにしていくことが精神障害の労災発生を防ぐことになるでしょう。

以 上

<執筆者>

宮中 大介。はたらく人の健康づくりの研究者、株式会社ベターオプションズ代表取締役。行動科学とデータサイエンスを活用した人事・健康経営コンサルティング、メンタルヘルス関連サービスの開発支援に従事。大学にてワーク・エンゲイジメント、ウェルビーイングに関する研究教育にも携わっている。MPH(公衆衛生学修士)、慶應義塾大学総合政策学部特任助教、日本カスタマ―ハラスメント対応協会理事、東京大学大学院医学系研究科(公共健康医学専攻)修了。