大企業と中小企業で違う? 働く人のメンタルヘルスをデータで読み解く

<執筆者>宮中 大介。はたらく人の健康づくりの研究者、株式会社ベターオプションズ代表取締役。行動科学とデータサイエンスを活用した人事・健康経営コンサルティング、メンタルヘルス関連サービスの開発支援に従事。大学にてワーク・エンゲイジメント、ウェルビーイングに関する研究教育にも携わっている。MPH(公衆衛生学修士)、慶應義塾大学総合政策学部特任助教、日本カスタマ―ハラスメント対応協会顧問、東京大学大学院医学系研究科(公共健康医学専攻)修了。

目次

- はじめに

- 高ストレス者比率と精神障害の労災認定件数の動き

- なぜトレンドが一致しないのか?

- まとめ

はじめに

9/3にティーペック社は直近9年間に同社が実施したストレスチェックデータの推移を公表しています。毎年度60万人以上の受検者が含まれており、総合健康リスクや高ストレス者比率といった指標の推移が示されています。これらの変化は非常に興味深く、長期的な傾向を読み解く上で有益です。https://www.t-pec.co.jp/news/topics/20250903/

このデータに加えて、厚生労働省が毎年公開している精神障害の労災認定件数についても同じ期間のデータを集め、比較してみました。

高ストレス者比率と精神障害の労災認定件数の動き

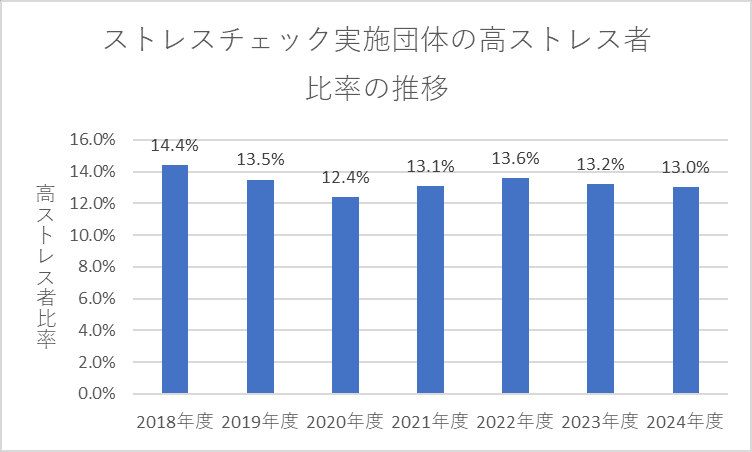

まず、高ストレス者比率についてです。

高ストレス者比率は、2020年(コロナ禍初年度)まで低下傾向でコロナ禍2年目の2021年度から2022年度にかけて上昇し、その後13%付近で停滞するという結果が見られました。

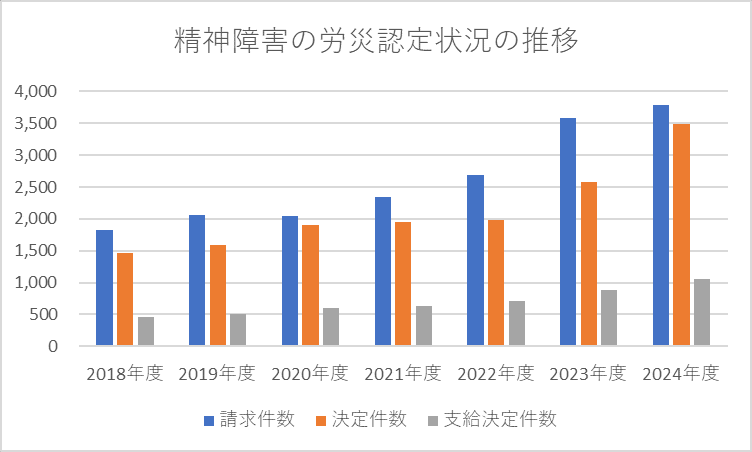

次に、精神障害の労災認定件数を見てみると、請求件数、決定件数、支給決定件数は基本的に上昇を続けています。

精神障害の労災をするに至る労働者はメンタルヘルス不調だったと考えられますから、この2つのトレンドが一致しないのは不思議に思えます。

なぜトレンドが一致しないのか?

高ストレス者比率と精神障害の労災認定件数のトレンドが一致しない理由としては、少なくとも2つの可能性が考えられます。

1. 認識の変化

近年、ハラスメントや精神障害労災に関する認識が高まっています。

これまでは職場でハラスメントを受けて精神障害を発症しても労災認定を申請しなかったケースが多かったと考えられますが、しかし、法律によるハラスメント対策の義務化や厚生労働省や自治体による啓発活動の結果、精神障害の労災制度自体の認知度が向上し、メンタル不調から精神障害を発症した労働者のうち労災を申請する労働者の割合が増えた可能性があります。

2. 対象サンプルの違い

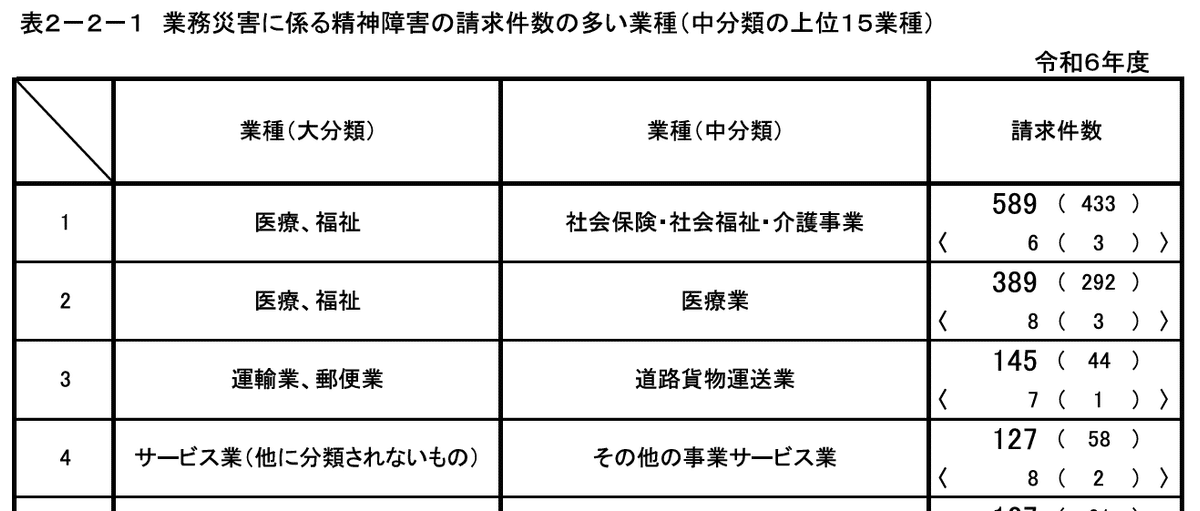

ストレスチェックをティーペック社のようなEAPに委託する企業は、中堅から大企業が中心です。一方、厚生労働省による精神障害の労災認定のデータは全国の労働者が母数となります。請求件数、決定件数、支給決定件数が医療・福祉業、運輸業、郵便業などで多いのが特徴です。中分類で見ると「社会保険・社会福祉・介護事業」、「医療業」、「道路貨物運送業」といった業種が上位を占めています。

医療・福祉業は小規模事業所が多く、ティーペック社のような大手EAP会社のストレスチェックを利用していないケースが大半でしょう。そのため、EAPのストレスチェックの対象(大企業中心)と精神障害の労災認定の中心(医療・福祉業など小規模)が重なっていないことも、両者のトレンドの違いを説明する一因と考えられます。

まとめ

今回、ティーペック社のストレスチェックデータと厚生労働省の精神障害労災認定データを重ね合わせて分析したところ、高ストレス者比率と精神障害の労災認定件数は必ずしも同じ動きをしていないことが分かりました。

背景には、社会的認識の変化やサンプルの違いといった要因がありそうです。働く人のメンタルヘルスの実態を理解するには、複数のデータを突き合わせて解釈する視点が欠かせないと改めて感じます。

以 上